날랜 풍수 빠른 지관은 격랑 절벽에서도 혈처를 보는 법"이라고 시인 김지하 선생은 말한다. 땅을 사나운 호랑이가 숲을 뛰쳐나오는 형상으로 보기도 하고, 소가 누워있는 형국으로 볼 수 있는 수준을 말한다. 흔히 이를 형국(물형)론이라고 한다. 형국론은 일종의 '심상(心象)지리학'이라 말할 수 있는데, '심상'이기에 주관적이며 관점에 따라 그 심상이 달라질 수 있다. 한 나라의 국토 전반을 이야기할 때 형국론은 국토관이 되거나 지정학적 주제가 될 수 있다. 형국론을 전제로 하는 국토관은 시대와 장소에 따라, 또는 그 시대가 처한 문제 해결책에 따라 달라진다. 국토관을 형국론적 관점에서 표현할 수 있으려면 그만큼 땅과 그 땅이 겪는 시대문제를 빨리 직관해야 한다.

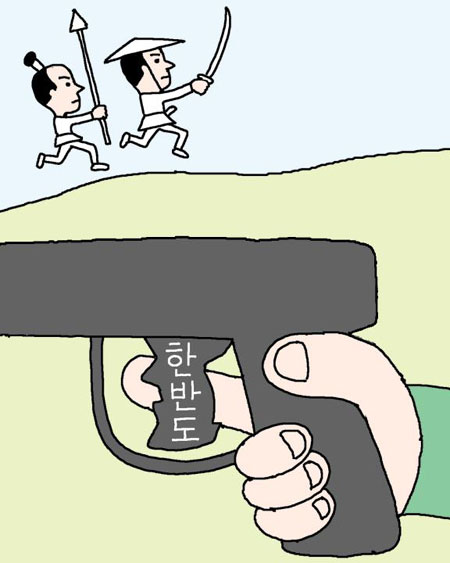

메켈의 이와 같은 주장이 있은 지 130년이 지난 최근에 일본 보수우익을 대변하는 사쿠라이 요시코(櫻井よしこ: 1945~)가 '조선 비수론'을 '한반도 방아쇠'론으로 확대·재생산하고 있다. 사쿠라이 요시코는 뉴스 앵커의 경험에다 타고난 말재주로 상대방의 염장을 지르는 특기가 독보적이라고 한다. 그녀는 자국 일본만을 걱정하지 않고 '우리나라까지 걱정'해주는 발언도 자주 한다. 이른바 그녀의 '한반도 방아쇠 형국론'이다.

"한반도는 대륙세력이 해양을 향해 뻗친 비수 또는 해양세력이 대륙을 향해 겨냥한 방아쇠이다. (…) 한반도는 대륙세력의 최전방이자 해양세력의 교두보로서 구한말과 같은 격변에 빠져들 가능성을 배제할 수 없다." 사쿠라이 요시코의 결론은 대륙세력을 대표하는 중국이 한반도 전체를 지배하려는 야욕에 맞서 미국, 일본 그리고 한국의 해양세력이 맞서야 한다는 것이다. 우리나라를 생각해주는 고마운 조언으로 들릴 수 있다. 그러나 그렇게 우리를 생각해주는 그녀가 최근 한국과 일본 사이에 첨예한 갈등이 되고 있는 독도를 어떻게 생각할까? 일본의 유력 주간지인 '슈칸신초(週刊新潮)' 2005년 4월 7일호 기고문에 그녀의 본심이 잘 드러나 있다. 그녀는 (독도문제 대해) "한국과 마찰을 두려워하여 늘 반걸음 늦은 자세로 항의하는 일본 정부"를 비난함과 동시에 다음과 같이 선동한다. "이것이 국가인가, 정부인가? 이와 같은 일본 외교의 틈을 뚫고 한국은 죽도(독도)에 등대와 항구를 건설하고 관광편을 개설하고 있다. (…)일본은 지금 무엇을 해야 할까? (…)당연, (한국과) 마찰이 생긴다. 그러나 마찰을 두려워하는 한 사태는 개선되지 않는다." 우리 입장에서 보면 불쾌하지만, 일본인의 입장에서는 이보다 시원한 말이 어디 있을까? 우리나라 형국이 일본을 겨누는 비수와 방아쇠와 같다는 그녀의 형국론 입장에서 보면 당연한 귀결이다. 그렇다면 우리나라 사람들은 독도를 형국론적 관점에서 어떻게 생각했을까? 다음에 계속하기로 한다.

'풍수, 역학' 카테고리의 다른 글

| [김두규 교수의 國運風水(국운풍수)] 풍수를 거슬러 라이벌 쳐내는 '逆風水'… 세조는 알고 있었다 (0) | 2012.11.11 |

|---|---|

| [김두규 교수의 國運風水(국운풍수)] 한반도船의 노… 황금 거북이의 알… 독도, 없어서는 안될 땅 (0) | 2012.11.11 |

| [돈버는 풍수] 용산역세권개발 성공하려면… (0) | 2012.11.04 |

| 운이 들어오는 물꼬 터주기 (0) | 2012.11.01 |

| 서울역의 노숙자를 몰아낸 국화꽃의 힘 (0) | 2012.10.30 |