상가임대차법 5년만 보호, 그 이후 인상폭 제한 없어

건물주·임차인 '갈등 뇌관'..相生위한 사회적 공론화 시급

7일 과도한 임대료 인상 요구에 분노해 건물주 이 모씨(60)에게 둔기를 휘두른 임차인 김 모씨(54). 그가 운영하던 서울 종로구 청운효자동 본가궁중족발 앞은 처참했다. 지난 4일 새벽 법원의 강제집행이 이뤄진 뒤 상단에 붙어 있던 붉은색 간판은 온데간데없었고 출입문 옆으로 난 창문 유리는 깨져 있었다. 가게 앞은 1t 트럭 한 대가 가로막고 있었고 유리벽에는 건물주가 붙여 놓은 출입금지 경고문과 임차인의 호소문, 기사가 덕지덕지 붙어 있었다. 그 옆에는 채권자와 채무자 서명이 비어 있는 법원의 부동산인도집행조서가 덩그러니 붙어 있었다.

지역 활성화로 인한 임대료 상승으로 기존 가게를 떠나게 만드는 '젠트리피케이션' 현상이 폭력 사태로 번지면서 다시 한번 여론의 주목을 받고 있다. 급격한 임대료 상승에 '조물주 위에 건물주'라는 우스갯소리가 나올 정도로 임대인에 대한 부정적 여론이 확산되는 가운데 '사적 재산권을 어디까지 규제할 수 있는가'라는 반론도 만만치 않게 제기되고 있다.

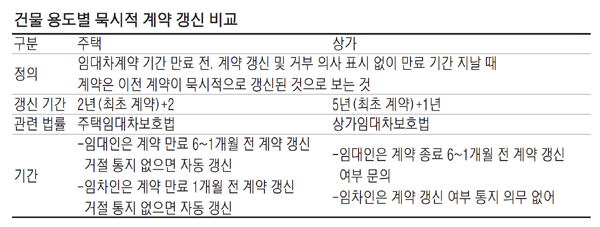

당초 젠트리피케이션은 낙후 지역에 중산층 이상이 유입돼 지역 환경을 개선한다는 의미로 쓰였다. 그러나 결과적으로 건물 임대료가 치솟으면서 기존 주민이 터전을 잃고 쫓겨나는 부작용이 발생했다. 이번 폭행 사건도 서촌이 각광받기 이전부터 가게를 운영해 온 업자가 건물주의 과도한 가격 인상에 반발하면서 사태가 확산됐다. 이를 지켜봐 온 서촌 지역 부동산 업체 관계자들은 "안타깝지만 현행법상으로 건물주 이씨에게 문제를 제기하기 어려울 것"이라는 견해를 내놨다. 이씨가 김씨에게 제시한 임대료 인상 폭이 상식선을 벗어났으나 법적으로 제재할 수단이 없어 임대료 요구 자체를 문제시할 수 없다는 것이다.

그러나 이번 사태가 임대료 상승과 이로 인한 젠트리피케이션이 발생하는 구조적 문제에서 빚어졌다는 데는 한목소리를 냈다. 이씨는 시세에 맞게 임대료를 월 297만원에서 1200만원으로 올렸다고 주장하고 있다. 실제로 법원 명령에 의해 실시된 감정평가에서 평가사는 해당 지역 월세가 300만원 선이 적절하다는 결론을 낸 것으로 알려졌다.

한 부동산 업자는 "임대료 수익을 노리고 건물을 매입한 임대인을 무작정 비판할 수는 없다"면서도 "임차인 보호를 위한 인상 기준이 어디까지인지에 대한 사회적 논의가 필요하다"고 주장했다.

이번 문제가 어느 특정 지역의 특성이라기보다 인간 관계에서 발생하는 문제라는 지적이 나왔다. '제2의 피맛골'로 불리며 관심이 집중되던 서촌은 2014년 이후 인파가 몰리면서 인기를 얻자 임대료를 높게 받으려는 건물주와 손해를 줄이려는 기존 임차인 간 갈등이 빈번하게 일어났다.

그러나 서촌 거주민인 건물주가 사태 확산에 부담을 느껴 타협에 나서면서 사건이 마무리된 사례가 다수였다.

지방자치단체가 젠트리피케이션을 막으려는 시도가 오히려 후유증을 불러왔다는 지적도 나왔다. 서울시는 서촌의 젠트리피케이션 현상 대책으로 2016년 '서촌 지구단위계획'을 수립했다. 2014년부터 2년 동안 상권의 70%가 업종을 바꿨다는 이야기가 나올 정도로 변화가 급격했기 때문이다.

공인중개사 A씨는 "정확한 수치를 내기는 어렵지만 당시에는 업종을 많이 바꿨다"면서 "세탁소가 카페로 바뀌는 일이 다반사였다"고 회상했다. 이후 정주 환경 및 지역 상권 보호를 이유로 도로 인근 지역인 기존 근린생활시설 밀집지를 제외한 주거밀집지에는 카페, 음식점 등의 영업이 금지됐다. 그러나 서촌을 찾는 발길이 예전보다 줄자 지구단위계획이 오히려 서촌 지역 발전 발목을 잡고 있는 분위기다.

한편 둔기 폭행 사건을 수사 중인 서울 강남경찰서는 8일 오후 김씨에 대해 구속영장을 신청했다. 이에 대해 A씨는 "지금까지 마찰은 있었지만 이 정도로 심각한 경우는 처음 봤다"면서 "아무리 안타까운 일이라고 해도 폭행은 용납하기 어렵다"고 말했다. 심교언 건국대 부동산학과 교수는 "건물주의 권리를 보호할 필요는 있으나 임대료를 한꺼번에 3배나 올리는 것은 과도하다"면서 "서로 충분한 시간을 두고 논의하면서 적응하는 단계가 필요했다"고 강조했다.

[매일경제 박대의 기자 / 류영욱 기자]

'상가투자' 카테고리의 다른 글

| [정원]권리금 회수 방해’ 판단 기준은? (0) | 2018.06.10 |

|---|---|

| [박상언]상가투자,점포임차인 잘 만나는게 핵심 (0) | 2018.06.10 |

| '고분양가의 저주'… 넘쳐나는 신도시 빈 상가 어쩌나 (0) | 2018.04.22 |

| '프렌차이즈 입점→임대료 상승→공실' 악순환..강남권 상권 흔들 (0) | 2018.04.22 |

| 가로수길 보면 상업용 부동산 지각변동 보인다 (0) | 2018.04.04 |