중기·벤처 80% 이상 차지 .. 올 매출 6조6000억원 전망

2년간 매출 40% 성장 4차산업혁명 핵심 '주목'

국내 사업체 1991개.. 서비스 분야 절반 이상

기술력 82.9%.. '네트워크·응용단계' 가장 앞서

산업 성장 위해 중기 지원정책·규제개혁 필요

사물인터넷(IoT) 산업에 대한 관심이 뜨겁습니다. 산업계와 학계는 앞다퉈 사물인터넷과 관련한 학술세미나, 포럼, 전시회, 콘퍼런스 등을 열고, 사물인터넷의 발전전망이나 기술개발 동향 등을 연구하고 정보를 공유하고 있습니다. 삼성전자는 지난 25~26일 동안 서울 R&D(연구개발) 캠퍼스에서 사물인터넷과 인공지능(AI)을 주제로 한 '삼성 오픈소스 콘퍼런스'를 열었습니다. 이에 앞서 지난 10~13일에는 과학기술정보통신부가 주최하고 한국사물인터넷협회가 주관한 '사물인터넷 국제전시회 및 콘퍼런스'가 열리기도 했습니다.

한국은 제4차 산업혁명의 흐름에 맞춰 사물인터넷 산업을 중요한 신성장동력으로 삼고 있습니다. 정부도 제4차 산업혁명을 활성화하려고 다양한 정책들을 내놓고 있습니다.

하지만 한국의 사물인터넷 산업은 앞서 나가고 있는 선진국과 견주기에는 아직 미흡합니다. 국내 사물인터넷 산업에 뛰어든 기업들은 대부분 아이디어 하나만 갖고 과감한 도전을 선택한 중소·벤처 업체들이 많습니다. 기술력도 부족합니다. 앞으로 사물인터넷 분야에서 선진국과 어깨를 나란히 할 수 있을 정도가 되려면 해야 할 일들이 매우 많다는 뜻입니다.

◇중소업체에 의존적인 한국 사물인터넷 산업

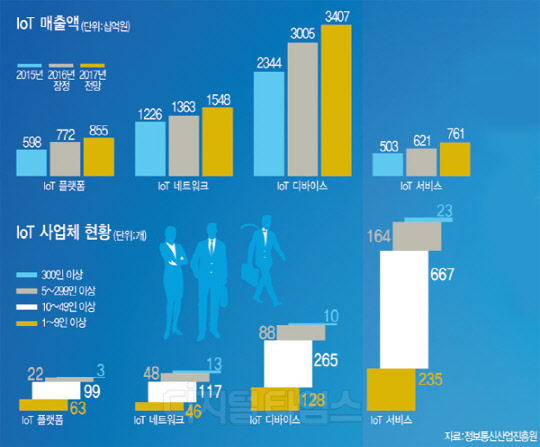

= 국내 사물인터넷 관련 사업체는 1991개(2016년 기준)입니다. 이 가운데 종사자 수가 50인 미만인 중·소형 사업체가 80% 이상을 차지하고 있다고 합니다. 분야별로 나누면 서비스 분야 업체가 1089개(54.7%)로 가장 많고, 디바이스 분야(24.7%) 네트워크 분야(11.3%) 플랫폼 분야(9.4%) 순입니다.

플랫폼 분야는 인터넷에 연결된 센서 등에서 수집된 정보를 가공·처리·융합하거나 서비스 및 애플리케이션과 연동하는 기능을 제공하는 사업입니다. 네트워크 분야는 사물의 연결을 지원하는 유·무선 통신 인프라를 제공하고 디바이스 분야는 정보 생성 및 수집·전달 기능이나 스스로 동작할 수 있는 기능이 포함된 제품, 네트워크 연결이 가능한 제품 등을 생산하는 사업입니다. 서비스 분야는 플랫폼, 네트워크, 디바이스를 활용해 지능화된 유·무선의 서비스를 제공하는 사업입니다.

종사자 규모별로는 10~49인 규모가 1148개(57.7%)로 가장 많고, 1~9인 규모가 472개(23.7%)입니다.

사물인터넷 산업 매출액은 올해 전망치로 6조6000억원가량 됩니다. 2015년 매출액(4조7000억원)과 비교해 2년 동안 40% 이상 성장한 것입니다. 세부적으로 나누면 디바이스 분야의 매출액이 3조4000억원(52%)으로 절반을 넘습니다. 그 뒤로 네트워크 1조5400억원(24%), 플랫폼 8500억원(13%), 서비스 7600억원(12%) 순입니다.

◇선진국 따라가기 바쁜 사물인터넷 기술력

= 한국의 사물인터넷 기술력은 선진국과 비교하면 낮은 수준입니다. 정보통신산업진흥원이 최근 내놓은 사물인터넷 실태조사 보고서를 살펴보면 최고 기술을 보유한 미국과(기준치 100%) 비교해 한국의 기술력은 82.9% 정도 됩니다. 일본(84.5%)보다는 낮고, 중국(75.8%)보다는 조금 높습니다. 분야별 기술 수준은 네트워크 분야가 평균 85.1%로 가장 높고, 서비스(83.5%), 디바이스(83.2%), 플랫폼(79.6%) 순입니다. 기술단계별 기술 수준을 살펴보면 응용 단계(신규제품 생산 및 개선 연구)가 평균 83.2%로 가장 높고, 사업화 단계(제품제작 가능) 82.8%, 기초 단계(대학 및 연구기관의 연구) 82.6% 순입니다.

◇사물인터넷 경쟁력을 키울 열쇠는?

= 사물인터넷 산업은 성장 잠재력이 매우 높기 때문에 앞으로 정보통신산업의 발전을 주도하고, 제4차 산업혁명 시대를 열어갈 핵심 요소라고 할 수 있습니다. 그러나 국내 사물인터넷 산업은 아직 기업 규모가 작고, 일정 분야에 편중돼 있거나 기술 수준이 낮다는 한계가 있습니다.

관련 전문가들은 한국 사물인터넷 산업이 발전하려면 중소·영세업체들이 안정적으로 중견기업으로 성장할 수 있는 정책적 지원이 중요하다고 강조합니다. 분야별로는 서비스 분야의 경우 사업체 비중이 높은 것과 달리 매출액 규모가 작은 만큼 경영안정을 뒷받침할 수 있는 자금지원, 판로개척, 마케팅 지원 등이 필요할 것으로 보입니다.

관련 산업분야의 진출을 가로막는 규제개혁도 중요한 과제입니다. 공공기관 등이 선도적으로 사물인터넷 서비스를 도입해 공급과 수요를 균형적으로 확대하는 것이 바람직하다고 볼 수 있습니다. 플랫폼 분야의 경우는 기술 수준이 가장 낮기 때문에 기술개발에 필요한 R&D 등을 지원하는 게 중요합니다. 분야별로 기초·응용·사업화 단계 중에서 중요성과 시급성을 따지고, 전후방 파급효과가 큰 분야를 우선 지원하는 방안도 검토해야 합니다.

김미경기자 the13ook@dt.co.kr

'신기술,신소재' 카테고리의 다른 글

| 특허만 1만3169개… 저가 LED 맞서 더 독하게 기술개발 (0) | 2018.01.18 |

|---|---|

| 대학 중퇴 게임광, 3兆 게임회사 키웠다 (0) | 2018.01.18 |

| "자율주행차 경쟁 앞서려면 컴퓨터공학 중심 마인드 갖춰야" (0) | 2017.10.29 |

| "인재투자 골든타임 놓친 한국, 자율주행 기술 미국에 20년 뒤처졌다" (0) | 2017.10.29 |

| 반도체 호황, 1년 안에 끝날 수도 있다 (0) | 2017.10.24 |